| |

La prise de SON TAY

Communiqué par son arrière-petit neveu, le colonel de Parisot, ce récit est extrait d'une lettre envoyée par le lieutenant Beynet, du 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens, à sa famille le 31 décembre 1883.

Nommé capitaine peu de temps après et muté sur sa demande à la Légion Etrangère, cet officier fut tué le 6 octobre 1884 lors du combat de Lam entre Bac Ninh et Lang Son.

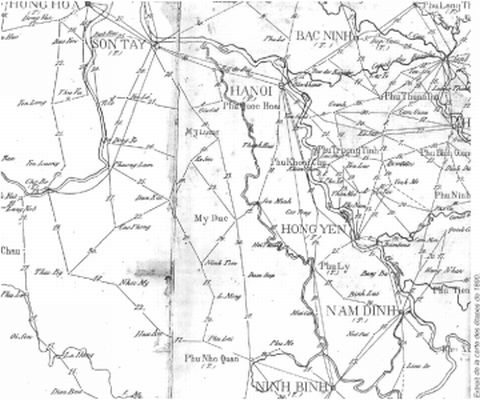

L'ordre est arrivé de quitter Hanoï dans la nuit du 10 au 11 décembre. Notre colonne, ayant pour mission d'arriver à Son Tay par la digue, se composait du régiment de marche (deux bataillons de Tirailleurs, un bataillon de la Légion Etrangère) et d'un bataillon d'Infanterie de Marine, le tout sous les ordres du colonel Belin.

Une deuxième colonne, composée d'Infanterie de Marine sous les ordres du colonel Bichot suivait une ligne parallèle.

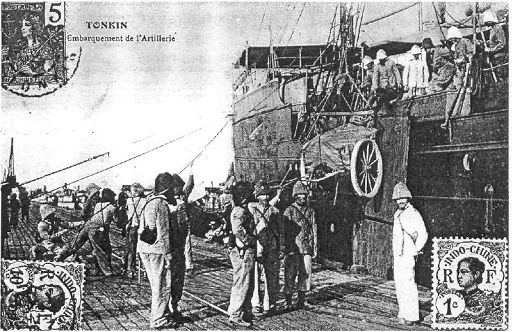

Les deux colonnes devaient se rejoindre au Fleuve Rouge, au point où la flottille de l'amiral Courbet devait aboutir. Les canonnières transportaient les compagnies de débarquement de Fusiliers Marins et l'artillerie de la flotte. Six batteries d'artillerie de marine équipées de pièces de quatre de montagne étaient jointes aux colonnes d'infanterie, précédées toutes deux d'une compagnie de Tirailleurs Annamites, précieux pour fouiller les villages.

Enfin, avec notre colonne marchait un bataillon d'Auxiliaires Tonkinois, armés et instruits en peu de temps, et qui nous ont fait plus de mal que de bien.

Ce pays est tellement curieux, inondé, coupé de régions humides, que les deux colonnes n'avaient pour chemin qu'une chaussée de deux mètres de largeur au plus. Je vous laisse à penser si elles s'étendaient. La queue da chacune d'elle était certainement à quelques kilomètres de la tête. Ajoutez à cela que le pays est bordé de villages entourés de bambous d'une hauteur démesurée formant une enceinte fortifiée naturelle, que les deux colonnes d'infanterie devaient marcher à la même hauteur en se guidant sur un drapeau qu'il était impossible d'apercevoir, que la digue détrempée en maints endroits arrêtait souvent l'artillerie, et vous aurez une idée des obstacles qu'il a fallu surmonter.

Dans ces marches fatigantes, l'artillerie s'est montrée admirable comme toujours. A défaut des chevaux, qui la plupart du temps restaient sourds à la voix et aux coups, les artilleurs s'attelaient eux-mêmes à leurs pièces que plus d'une fois ils ont préservées d'un plongeon dans les rizières.

Le premier jour nous arrivions devant le Day, bras du Fleuve Rouge, qu'il fallait absolument traverser. Le Génie reçoit l'ordre de construire pendant la nuit un pont de bateaux, de façon à opérer le passage dès le lendemain matin. L'incurie la plus complète a malheureusement présidé à cette opération. La violence du courant rompt les amarres de la partie du pont déjà établie. Le reste suit à la dérive.

Le chef du Génie perd la tête, il faut croire, de sorte qu'à sept heures du matin lorsque nous arrivons devant le fleuve... impossible de traverser. Le passage avait été, du reste, fort mal choisi et aboutissait sur la rive droite à un talus très élevé qu'hommes, chevaux et pièces ont eu toutes les peines du monde à gravir. Le colonel Belin avait déjà annoncé à l'amiral que le passage serait effectué à neuf heures du matin. Heureusement quelques sampans étaient amarrés à la rive. Faute de mieux, on les utilise et vers huit heures, l'opération commence. Elle devait se terminer vers huit heures du soir. Une journée absolument perdue.

A huit heures trente, on mettait sac à dos, et nous voilà partis, ne nous arrêtant qu'à quatre du matin sur la digue. Il s'agissait de se mettre rapidement en contact avec la flottille qui remontait le fleuve et de sentir les coudes de la colonne Bichot. D'où la raison de la marche de nuit. Le lendemain nous traversions quelques villages absolument déserts, les habitants ayant fui devant nous, et vers deux heures de l'après-midi, nous bivouaquions en plein champ de riz.

Le quatorze nous levons le camp. Ordre nous est donné de nous diriger sur Son Tay. Vers onze heures du matin, nous débouchons sur le Fleuve Rouge après avoir traversé plusieurs villages extrêmement fortifiés, mais abandonnés par leurs défenseurs.

Toute la résistance semble s'être concentrée dans Son Tay devant lequel l'ennemi a élevé des retranchements formidables. Au fleuve nous rejoignons la colonne Bichot et la flottille. Le temps était splendide ; le soleil brillait. Hélas ! plus d'un le voyait pour la dernière fois.

En avant de Son Tay le fortin de Phu Sa est l'objectif désigné. Vers une heure de l'après-midi un bataillon reçoit l'ordre de se porter en avant. Le feu des canonnières a commencé ; les grosses pièces de quatorze font pleuvoir sur le fortin des obus énormes. L'ennemi répond, ses gros boulets venant mourir dans les eaux sans atteindre la flottille. A gauche une batterie de quatre prend le fortin à revers. La canonnade prépare l'attaque. A ce moment ma compagnie qui se trouvait en tête reçoit l'ordre d'aller se placer en soutien de cette artillerie ; les trois autres compagnies se portent en avant, et la fusillade, une fusillade épouvantable, commence.

A notre gauche les tirailleurs annamites et la Légion ouvrent le feu sur la digue. L'ennemi riposte vivement ; les balles, quelques boulets viennent tomber juste devant les faisceaux de ma compagnie. Tout à coup, vers quatre heures et demie, les clairons sonnent la charge ; c'est le moment de l'assaut. Les 1ère, 2ème, 3ème compagnies de mon bataillon se précipitent la baïonnette au canon. Pendant ce temps ma compagnie reste l'arme au pied, à côté de l'artillerie ; mon capitaine et moi nous regardons, et la même pensée se fait jour dans nos yeux, dernier souvenir aux camarades qui tombent à cette minute.

L'assaut a été épouvantable. Trois compagnies de mon bataillon sont en tête, suivies par un bataillon d'Infanterie de Marine. On entre dans le fortin pour ainsi dire en file indienne, chacun poussant son voisin, et voulant arriver le premier. Au fortin succède un long boyau étroit où tout le monde se heurte, courant en avant. Au bout de 500 mètres une tranchée est enlevée. Cent mètres plus loin une barricade formidable, à un étage, armée de canons. Les Pavillons Noirs lâchent le fortin, parcourant le boyau au pas de course, abandonnant la tranchée et se réfugiant derrière la barricade en terre et en bambous. De là, ils font pleuvoir sur nos hommes une grêle de balles. En un instant le capitaine de la première compagnie est tué ainsi que son aspirant à côté de lui ; le commandant Jounneau tombe blessé, le capitaine de la deuxième compagnie idem ; trois lieutenants français sont blessés, ainsi qu'un sous-lieutenant indigène.

Cent vingt neuf sous-officiers, caporaux et soldats sont tués ou blessés. Tout cela dans les trois premières compagnies de mon bataillon. Un lieutenant d'Infanterie de Marine est mortellement frappé ; le capitaine Doucet des Tirailleurs Annamites est tué raide d'une balle dans la tempe. D'autres officiers tombent, dont j'ignore les noms.

Voici un épisode authentique de la prise de Phu Sa. En arrivant devant la barricade, et devant le feu terrible qui les accueille, les tirailleurs hésitent. Le capitaine de la première compagnie, qui avait mis son casque au bout de son bâton, se retourne et voyant cette hésitation s'écrie : "Ils me quittent, allons nous faire tuer". Il tombe, rééditant le mot de Douai à Wissembourg.

L'espace entre la tranchée et la barricade est abandonné par nous ; nos tirailleurs sont obligés de reculer devant l'incendie que viennent d'allumer les Pavillons Noirs au moyen de fusées. Les cagnas prennent feu.

Bon nombre de blessés y ont été déposés ; impossible de les en retirer. C'est à grand peine qu'on emporte le capitaine de Tirailleurs et le lieutenant de l'Infanterie de Marine. L'incendie gagne, on se retire derrière la tranchée, et là commence un feu terrible qui a duré jusqu'à six heures du matin.

A huit heures, ma compagnie reçoit l'ordre d'aller rejoindre le bataillon. Nous partons et arrivons au fortin sous un clair de lune admirable. L'ennemi du haut de sa barricade dirigeait sur le boyau perpendiculaire un feu nourri. Nous débouchons dans le boyau et nous établissons dans la tranchée parallèle au fleuve de façon à prévenir tout mouvement tournant.

Les balles sifflaient, le canon ennemi tonnait. De gros biscaïens venaient tomber à côté de nous. A dix-sept heures nous recevons l'ordre d'aller relever, à la tranchée parallèle à la barricade, la 3ème compagnie épuisée. La relève d'une compagnie aux prises avec l'ennemi est toujours difficile. Néanmoins il faut y aller. Nous nous avançons dans le boyau ; en cinq minutes deux hommes de ma compagnie sont tués, douze tombent blessés, dont un officier indigène, le lieutenant.

Nous arrivons à la tranchée où nous passons une nuit inoubliable. Le feu n'a pas cessé une minute de onze heures du soir à six heures et demie du matin. Une pluie de projectiles tombait sur nous, rasant nos têtes, allant frapper de tous côtés. Les Pavillons Noirs essaient plusieurs fois de reprendre leur tranchée et par suite le boyau et le fortin, clé de Son Tay. Ils arrivent jusque sur la tranchée et mon sous-lieutenant est obligé de faire usage de son revolver sur un chinois qui monte sur le parapet. Ils essaient de tourner la position, lançant des fusées ; peine perdue.

De temps à autre nous recevons l'ordre de tenir jusqu'au bout à tout prix. Et pourtant les cartouches se font rares. Le capitaine envoie note sur note.

Il nous faut du soutien ; on nous envoie un peloton et des munitions.

Ah ! nous n'avions guère envie de dormir cette nuit là, et pourtant nous étions éreintés. Vers deux heures du matin, les auxiliaires tonkinois qui se trouvaient près de nous prennent peur. Ils voient des chinois partout, se lèvent en désordre, et prennent la fuite. Nos tirailleurs perdant la tête les suivent. Alors mon capitaine, le sous-lieutenant français, le sous-lieutenant indigène et moi nous précipitons le revolver à la main, menaçant de brûler la tête du premier fuyard. Ils reviennent, mais les auxiliaires que la peur affole, chargent leurs armes et nous tirent des coups de fusil dans le dos

C'est miracle que nous n'ayons pas été touchés. Le calme revenu, le capitaine proteste vigoureusement auprès du commandant des auxiliaires qu'on se décide à emmener. Nos tirailleurs sont seuls désormais, et leur feu devenu plus régulier balaye le terrain, et enlève aux chinois l'envie de reprendre l'offensive.

L'amiral Courbet entendait cette fusillade épouvantable. Plusieurs fois il s'est écrié : "Oh ! mon Dieu, pourvu qu'ils tiennent là-bas". Et nous avons tenu, et Phu Sa, la clé de Son Tay, est resté entre nos mains.

Succès chèrement acheté. Nous avons perdu le quart de nos effectifs ; le tiers de nos officiers a été mis hors de combat. Aussi le lendemain je faisais construire, par ordre, une tranchée. L'amiral vient à moi et me dit : "Il ne manque à cette tranchée que des fleurs, lieutenant". "Des immortelles, amiral" lui ai-je répondu. Il a souri et a passé outre.

Désormais le drapeau du 3ème Tirailleurs a un nom de plus à inscrire sur ses plis. Il en a bien le droit ; les chefs et les camarades laissés à Constantine savent que leur régiment a été dignement représenté à cette fête de la mort. Mais ce sont là des victoires à la Pyrrhus ; il n'en faudrait pas beaucoup de cette taille pour diminuer sensiblement nos forces. Aussi je suis convaincu que l'amiral attendra les renforts annoncés pour marcher sur Bac Ninh.

Il faut, en effet, laisser trois bataillons et deux batteries à Son Tay pour garder la place. Ah ! si le lendemain on avait pu marcher sur Bac Ninh, la démoralisation aidant par suite du coup de foudre qui a surpris les Pavillons Noirs, nous serions maîtres aujourd'hui du Nord tout entier. Il faut attendre, mais j'estime qu'avant que cette affaire arrive, l'affaire sera dans le sac, et que chinois et Pavillons Noirs auront mis les pouces. J'ai prononcé le mot chinois à dessein, car les Pavillons en comportaient dans leurs rangs : j'en ai vu.

A six heures du matin le quinze, les Pavillons abandonnent leur barricade, et nous en prenions possession. Elle était armée d'une façon formidable, et construite d'une manière remarquable. Certainement derrière ces scélérats se trouvent des gens distingués, d'un mérite et d'un savoir incontestables ; qui sait, des européens peut-être ? La levée des cadavres se fait. Tous ceux qui, frappés mortellement n'avaient pu se retirer derrière la tranchée, étaient là, les uns carbonisés, les autres le cou coupé.

Pendant la nuit, malgré notre feu meurtrier, l'appât du gain avait poussé les Pavillons Noirs à venir couper les têtes de nos soldats. Nos têtes sont mises à prix et sont payées selon le grade. Nul de nous n'oubliera le spectacle navrant que nous avons eu devant les yeux.

Le seize la fête recommence. La Légion Etrangère en a eu la plus belle part. Quelle troupe admirable au feu ! Quelle régularité dans les mouvements ! Ce n'est plus l'impétuosité farouche de nos tirailleurs, ce n'est point l'élan fataliste qui fait mépriser la mort à nos hommes ; c'est le calme, le sang-froid, et cette discipline au feu que nous ne parvenons pas à obtenir des nôtres. Leurs feux de salve ont été remarquables ; au moment de l'assaut ils y sont allés avec insouciance et fermeté.

Le front de la position était plus étendu, c'est ce qui explique leurs pertes moins élevées que les nôtres. Leur capitaine adjudant major a été tué raide ; deux autres capitaines blessés, quatre-vingts hommes hors de combat. La position a été brillamment enlevée.

A cinq heures et demie on pénétrait dans la ville, et les Pavillons Noirs épouvantés fuyaient en nous canardant. La nuit, pas un coup de fusil et le lendemain, à la surprise générale, on trouvait complètement évacuée la citadelle qui semblait devoir nous coûter encore tant d'efforts.

En résumé, un grand pas a été franchi dans la pacification du Tonkin avec la prise de Son Tay. Reste Bac Ninh. Une fois cette place tombée, tout ne sera pas fini, car il faut distinguer ici entre chinois, Pavillons Noirs et pirates. Les uns quitteront le pays, je le crois, à la suite de la prise de Bac Ninh et d'une solution diplomatique quelconque. Les seconds forment le noyau de la résistance.

Après leur défaite, ils se disperseront et se feront pirates, ressemblant fort par leur manière d'agir aux moustiques qui nous harcèlent. Les pirates pressurent le pays, pillent les villages, inondent la contrée ; ce sont certainement ceux dont l'anéantissement demandera le plus de temps.

Je n'essaierai pas de dépeindre la situation qui régnait dans Son Tay le lendemain de la prise de cette ville. Dans les rues des cadavres partout, les uns brûlés, les autres crispés. Des cagnas en feu, et par dessus tout, le tableau affreux d'un pillage féroce.

L'esprit reste frappé de stupeur quand on s'arrête devant des retranchements élevés par nos ennemis. On se demande comment des gens qui ont montré tant d'opiniâtreté pendant trois jours, ont pu se laisser aller aussi facilement à la démoralisation. Ils eussent résisté comme le premier jour, nous aurions été obligés d'entreprendre un siège en règle, et alors que de sang versé encore et que de temps perdu ! La nouvelle de la prise du fort de Phu Sa est tombée comme un coup de foudre sur leur résolution. Ils se sont concentrés dans la première enceinte : celle-ci ayant été enlevée par la Légion en un après-midi, ils ont pensé que la citadelle ne leur offrait plus assez de garanties.. La peur les a pris et ils se son enfuis dans la nuit. Et cependant elle était fortifiée cette citadelle ! Des canons partout, des canons que la France leur a donnés en 1874, et qu'ils ont retournés contre nous. Impossible de se faire une idée des munitions que nous avons trouvées dans la citadelle. Des cartouches de tous les pays, surtout de provenance anglaise. Les fusils Remington et Winchester dominent.

A minuit, la citadelle était évacuée. Le chef des Pavillons Noirs, Hoang, parent de l'empereur Tu Duc, avait décampé à trois heures de l'après-midi. Il n'avait pas attendu la fin de la danse.

Lieutenant BEYNET

>

Haut de page

:

-

La prise de Son Tay

>

Chronologie

:

-

Chronologie : la conquête (1858-1907)

>

Autres rubriques

:

-

Le Commandant Rivière

-

La Commission d'Abornement de la frontière sino-tonkinoise

-

L'affaire de Muong Sing

-

L'extraordinaire escale de la flotte russe en Indochine

-

La Légion Etrangère en Extrême-Orient (1883-1897)

-

Le général Pennequin (1849-1916)

-

Marie 1er, Roi des Sédangs

>

Retour

:

-

Le temps de la conquête

|